クラシック音楽を極めるための月刊情報誌 モーストリー・クラシック

お薦めアーティストバックナンバー

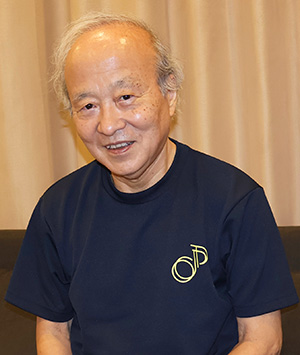

vol.148 指揮者 尾高忠明

「9番の第3楽章を書き終えて、ブルックナーは天に召され

た。この曲は第3楽章で終わっている」と語る尾高忠明

高みを目指す音楽

ブルックナーと大阪フィルを語る

マタチッチの思い出宿す9番や8番

ウィーンの演奏はドイツより柔らか

ブルックナー生誕200年の今年、尾高忠明と大阪フィルの存在感が際立つ。1月から交響曲の連続演奏を進め、12月には交響曲第8番の特別公演の開催も決まった。大阪フィルと名演を残した朝比奈隆のDNAを尊重しつつも、自身に刻まれたウィーンの伝統を意識し、真摯に演奏を究めようとする姿勢がのぞく。

藤盛一朗◎本誌編集

──今年はブルックナー作品を集中的に取り上げておられます。

私には、9番が一番すごい曲です。死が近い人の作品。ですが、こうしてゼロ番や1番、2番にも取り組んでくると全部いい。ゼロや1番は青くさい曲ではないかと昔は思っていましたが、勉強し直して、指揮をしてみるとそれ自体が深い音楽です。そもそも、40歳を超えるころから書きだした作品です。7番や8番のあそこにつながっていたかということも見えてきました。

ブルックナーは遅咲きの作曲家です。勉強家。オーストリアの田舎で育ち、ザンクトフローリアン修道院のオルガン弾きを務めた。カトリックです。オルガニスト、作曲家としてテクニックが上がってきたらウィーンで成功したいという思いが強くなってきた。出世欲が意外に強かったのです。

ベートーヴェンの交響曲があまりにすごくて、自分が交響曲を書くのは無理だと最初は思っていました。ですが、同時代のブラームスは、ブルックナーから見ればあまりに世俗的でした。音楽は本来、もっと神に近いものでなければいけないというのがブルックナーの持論です。

ゼロも1番も神々しい

第0番は、「第1主題がない」と評され、番号を引っ込めてゼロ番になりました。とても斬新な手法で書かれ、シベリウスに近い混沌とした雰囲気があります。第0番も第1番も、第2番も、忘れてならないのは上を向いていること。つまり神を向いています。どこか神々しいところが入っています。

ブルックナーは聖歌隊で歌い、指揮をした人です。どんな曲にもコラールがあり、神とのつながりが出てきます。下に下がる下行音型とともに、上に上がる上行音型を好んで書きました。教会のステンドグラスを目指す音楽です。

1日に祈りを何十回も唱えるような作曲家は他にいなかったのではないか。死後はザンクトフローリアン修道院のオルガンの下に自分を安置してくれという願いもまれです。訪ねてみると周り中がしゃれこうべの中に、眠っておられました。「ブルックナー先生、良かったですね」と思いました。

アルプスの自然に憧れ

ザンクトフローリアンに戻りたかったのは、都会からアルプスのそばへ行きたいという願いもあったからでしょう。アルプスの高さへの憧れです。アルプスの自然は、第4番に限らずいろんな曲で聴きとれます。ブルックナーは、オーストリアの田舎の音楽です。田舎踊りも出てきます。自ら踊りに加わった。歌も歌った。踊りはブルックナー自身の中に入っている。深刻になるところで、ほぐすように出てきます。日本のオーケストラのブルックナー演奏は、真剣になりすぎるきらいがあります。「ここは遊びましょう」とよく言います。

天国に昇っていく9番

ブルックナーの交響曲にはそれぞれの良さがあります。若いころは消化不良で激しいものを書いてしまったが、心と音が一致するようになったのは7番以降の作品です。7番の自然の美しさ、8番の豪快さ、そして、9番は天国に昇っていく。

──第3楽章までが完成された9番は、補筆稿を用いて第4楽章を演奏する指揮者が出てきました。尾高さんは、4月27日の兵庫県立芸術文化センターでの大阪フィルとの公演では、第3楽章までの演奏でした。

ブルックナーは第4楽章を書こうとしました。大酒飲みで大食らい。健康を害し、5階のアパートへの上り下りがきつくなってきた。すると、皇帝がベルヴェデーレ宮殿に平屋を貸してくれた。ここで終楽章を書こうとして断片が遺されました。

9番を第3楽章で終えるかどうか、ぼくはこう考えます。第3楽章は深遠な世界。この曲を書いて、ブルックナーは天国に召されたとしか感じられません。仮に(補筆による)第4楽章で激しく終わってもなんにもならないのです。《テ・デウム》を最後に演奏してくれと言ったというブルックナーの言葉が伝わっていますが、ぼくは本気だとは思わない。そもそも調が合わないし、深さも異なるからです。冗談でおっしゃったとしか思えないのです。

9番には、「死のコラール」が現れます。第3楽章が始まって間もなく、ホルンとワーグナー・チューバが吹く(29小節~)。宗教的であり、自ら死について言及しています。同時に、この曲は「愛する神へ」の献辞とともに神に捧げられています。第3楽章までの作曲を終えた時点で、ブルックナーは70歳を超えていました。今でいえば80代後半のイメージ。死が近いのをブルックナーは分かっていたのです。

私自身も、恩師の齋藤秀雄先生やブルックナーを超え、結構な年齢になりました。この曲を指揮するごとに、今までとは違う演奏になると思っています。

勉強の跡が残る父のスコア

親父(指揮者・作曲家の尾高尚忠)にも、ブルックナーの9番は、特別な曲でした。自分の手元には、勉強の跡が残るスコアがあります。39歳で他界する前年の1950年、日本交響楽団(現在のNHK交響楽団)事務局の有馬大五郎さんから「そんなにやりたいか」と言われ、定期で振る機会を得ました。日比谷公会堂の袖でおふくろが本番を聴きました。9番を指揮した親父はぼろぼろ泣きながら戻ってきて「ブルックナーさん、良かったね。天国に行けて」と、そう言ったのだそうです。

この話を何度もおふくろから聞き、ブルックナーの9番への思いを深めました。そしてシューリヒト指揮ウィーン・フィルの名盤(1961年録音)が出たのです。まさに衝撃。電流が走りましたね。何回聴いたか分からない。桐朋学園の大きな部屋で録音を一緒に聴いたのが(同窓の)井上道義です。

最敬礼し「ザグレブに来なさい」

N響研究員の時には、マタチッチ先生が9番を指揮しました(1968年9月)。1回目の練習を聴き、2回目の練習の日。電話がかかってきて「マエストロが風邪を引いたので、練習を指揮せよ」という指示です。コンサートマスターは海野義雄さん。1回通してくれればいいというので、暗譜で全部振りました。いたく感心されました。マタチッチ先生には最敬礼で感謝されました。当時はザグレブの歌劇場の総監督で、「(ユーゴに)いらっしゃい。家に住まわせてみんな教える」と言われました。

情を思わせる有機的響き

朝比奈隆のDNA

──大阪フィルに朝比奈さんの伝統を感じますか?

朝比奈隆先生と大阪フィルのブルックナーは、金字塔です。大阪フィルには、先生のブルックナーのDNAが存在します。でも、ぼくと先生のブルックナーは違う。ぼく自身のブルックナーも東フィル、N響、札響、名フィル、大フィルで全部違います。

朝比奈先生のことを「ガンガン鳴らす男」と言ったのは、齋藤秀雄先生です。先生のおかげで大阪フィルは大きな音が出るオーケストラとなり、表現意欲も目立ちます。ただ、ぼくと朝比奈先生には違いがあります。ぼくはウィーンに留学し、ウィーンのオーケストラのブルックナーを聴いており、それはドイツとは異なります。先生は豪快で野武士のような立派な音楽をなさっていた。ウィーンは、料理でもドイツより繊細で柔らかい。がむしゃらな音がするとき、ぼくは「ジェントルにいこうね」と言うことがあります。朝比奈先生は天国で怒っているかもしれないけれど(笑)、ぼくらしいブルックナーになります。

交響曲の巨人、8番

──12月には交響曲第8番を指揮することが決まりました。

8番は、ブルックナーの交響曲の巨人です。すべての要素が含まれており、男性的であり、歌心や宗教心もあります。フィナーレの激しさ、すごさは他にはありません。曲の大きさが突出していながら、なおかつ分かりやすいのです。

8番でも、マタチッチ先生を思い出します。N響を指揮するための1984年の最後の来日の時は、先生が出ただけでものすごい拍手でした。演奏がより素晴らしかったのは、1975年の1回目の時。大変な緊迫感のある演奏でした。

──年が明け、2月には4番です。

ゼロ、1、2番とやってくると、4番は意外とあっさりしていると感じられます。コンパクトでむだがない。楽しかったのは、パリの教会で振った体験です。BBCのオーケストラでした。英国の伝統でホルンがめちゃくちゃうまくて、なんの心配もいらなかった。大フィルもホルン・セクションが素晴らしく、とりわけ1番の高橋将純さんは優れた奏者です。演奏が今から楽しみです。

(4月26日と9月24日に大阪で行ったインタビューを構成。大阪フィルの「モーツァルトとブルックナー」演奏会シリーズの会場プログラムにも一部を掲載しています)

Otaka Tadaaki

1947年、鎌倉市生まれ。2018年4月から大阪フィルハーモニー交響楽団音楽監督。ブルックナーやシベリウス、英国音楽の優れた解釈で知られ、レパートリーは広範に及ぶ。大フィルとのブルックナーの交響曲演奏は、ライブ録音のCD化が進められている。

桐朋学園大で齋藤秀雄に師事。1971年、N響を指揮してデビュー。ウィーン国立アカデミーでスワロフスキーに師事。東京フィル常任指揮者、札響正指揮者を経てBBCウェールズ交響楽団(現BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団)首席指揮者に。読響常任指揮者、札響音楽監督、新国立劇場オペラ芸術監督を歴任。現在はN響正指揮者、BBCウェールズ・ナショナル管桂冠指揮者、札響名誉音楽監督、東京フィル桂冠指揮者などの称号も持つ。東京藝大名誉教授。

![]()

尾高忠明指揮大阪フィル

ブルックナー演奏会公演情報

12月13日(金)19:00

ザ・シンフォニーホール(大阪)

ブルックナー/交響曲 第8番

2025年 2月14日(金)19:00、15日(土)15:00

フェスティバルホール(大阪)

2月18日(火)19:00

サントリーホール

松村禎三/管弦楽のための前奏曲

ブルックナー/交響曲 第4番《ロマンティック》

問い合わせ:大阪フィル・チケットセンター TEL)06-6656-4890

お薦めアーティスト一覧

- vol.156 ヴァイオリン

ポール・ホワン - vol.155 テノール 西村悟

- vol.154 指揮 鈴木雅明

- vol.153 ピアノ 金子三勇士

- vol.152 ピアノ 根岸ひめの

- vol.151 ヴァイオリン 千住真理子

- vol.150 ヴァイオリン 篠崎史紀

- vol.149 ピアノ 坂本彩、リサ

- vol.148 指揮 尾高忠明

- vol.147 ソプラノ 中江早希

- vol.146 指揮 ペトル・ポペルカ

- vol.145 ピアノ 横山幸雄

- vol.144 ピアノ 阪田知樹

- vol.143 ソプラノ 迫田美帆

- vol.142 指揮 尾高忠明

- vol.141 ピアノ 伊藤恵

- vol.140 バロック・ヴァイオリン

若松夏美 - vol.139 ピアノ 小菅優

- vol.138 ヴァイオリン 小川響子

- vol.137 チェロ シェク・カネー=メイソン

- vol.136 ピアノ 阪田知樹

- vol.135 指揮、鍵盤奏者 鈴木優人

- vol.134 指揮 オクサーナ・リーニフ

- vol.133 指揮 ウーヴェ・ハイルマン

- vol.132 指揮 沼尻竜典

- vol.131 ヴァイオリン 前田妃奈

- vol.130 指揮 ウラジーミル・フェドセーエフ